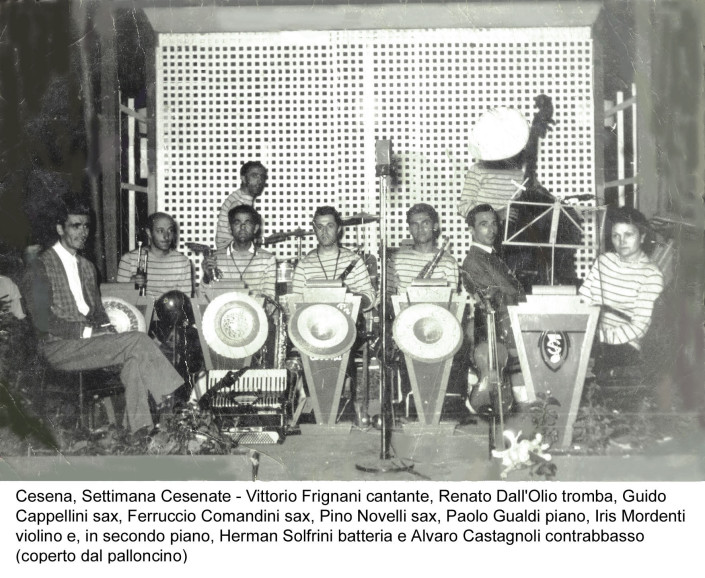

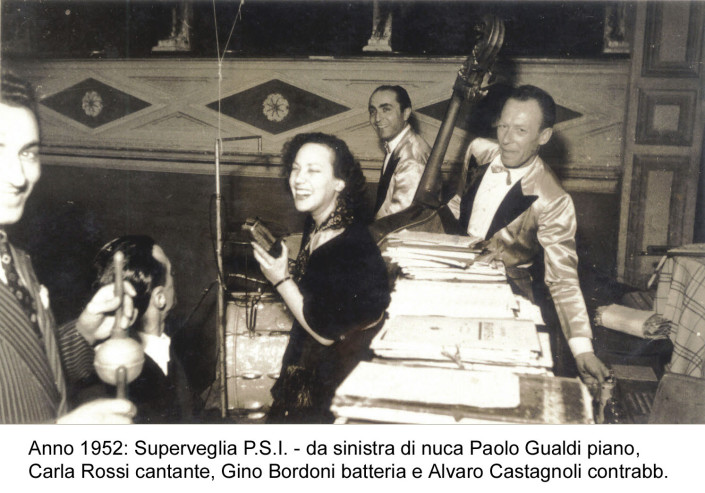

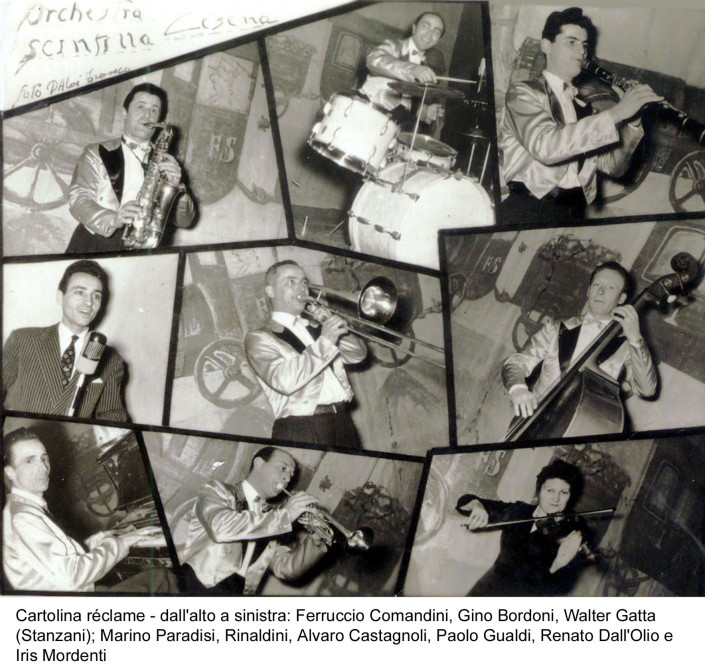

“L’orchestra si era formata in seguito a varie modifiche di quella formazione che, immediatamente dopo la Liberazione, suonò per le Truppe Alleate nei diversi locali allora adibiti al ballo. […] Le musiche erano soprattutto americane: le canzoni italiane vennero più tardi”. (pp. 339, 341)

“Il 28 giugno 1951 si spesero £ 1425 per <>. Un viaggio a Cervia, con Vespa a noleggio, costava £ 320. Per le nuove maracas acquistate da Francolini si spesero £ 1000” (p. 356).

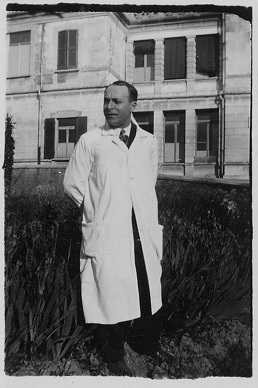

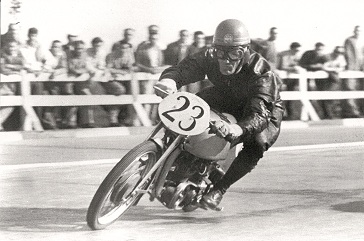

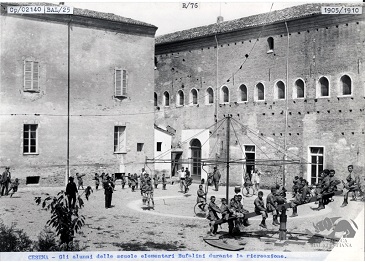

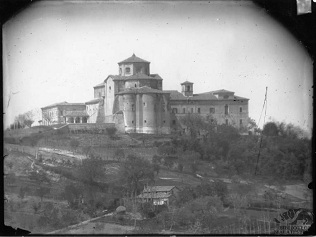

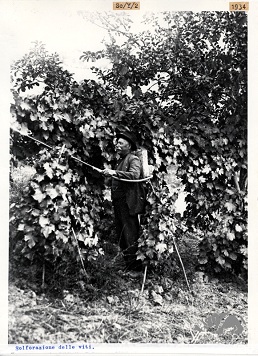

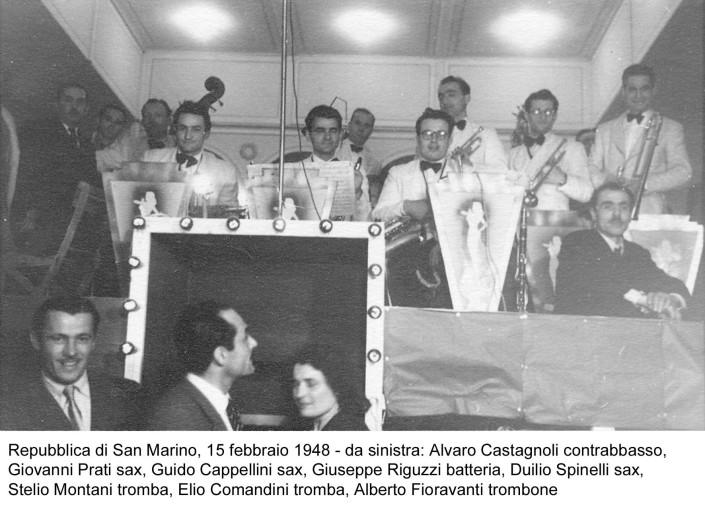

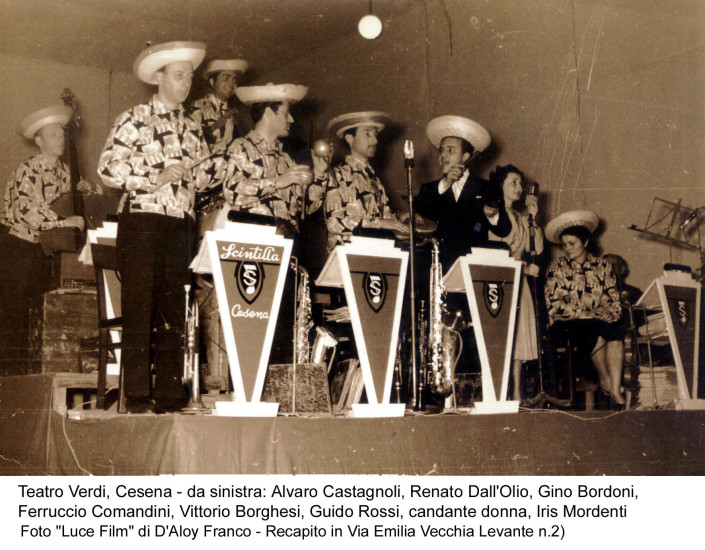

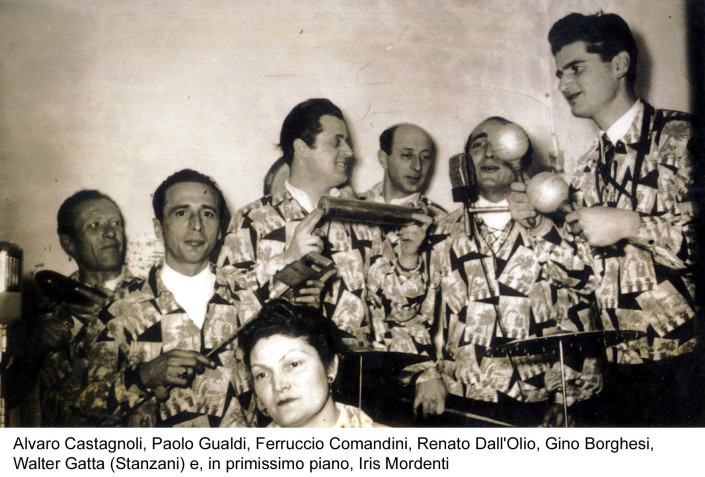

Le foto fanno parte dell’archivio di Bruno Castagnoli.

https://www.levitedeicesenati.it/wp-content/uploads/2023/11/XVII.jpg

1839

1300

LeVite2015

https://www.levitedeicesenati.it/wp-content/uploads/2014/12/logolevi21.png

LeVite20152023-11-15 07:57:362023-11-15 08:04:03Volume 17 – Le vite dei Cesenati

https://www.levitedeicesenati.it/wp-content/uploads/2023/11/XVII.jpg

1839

1300

LeVite2015

https://www.levitedeicesenati.it/wp-content/uploads/2014/12/logolevi21.png

LeVite20152023-11-15 07:57:362023-11-15 08:04:03Volume 17 – Le vite dei Cesenati